- 9月 16, 2025

- 10月 6, 2025

【肝臓専門医が解説】沈黙の臓器をいたわる食事術。避けるべき食べ物・摂るべき食べ物

さいとう内科クリニック院長の斉藤です。

健康診断で肝臓の数値が気になった方、お酒を飲む機会が多い方、あるいは「お酒は飲まないのに、なぜか肝臓の調子が…」と感じている方はいらっしゃいませんか?

肝臓は、多少のダメージでは症状が現れないため「沈黙の臓器」と呼ばれています。症状が出るころには、すでに肝臓病がかなり進行してしまっています。だからこそ、症状が出る前の日々のセルフケア、特に「食事」が非常に重要になります。

今回は、肝臓を健やかに保つために、日常で気をつけるべき食事のポイントをお伝えします。

はじめに:あなたの肝臓は大丈夫?

肝臓は、私たちが生きていく上で欠かせない栄養の「代謝」、アルコールなどの有害物質の「解毒」、エネルギーの「貯蔵」など、多くの重要な役割を担っています。

近年、特に注意が必要なのが、お酒をあまり飲まない人にも起こる「MASLD(マッスルディー=代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)」、いわゆる脂肪肝です。これは食べ過ぎや運動不足が原因で、肝臓に脂肪が過剰に蓄積する状態で、放置すると肝炎や肝硬変、さらには肝がんへと進行する可能性があります。自分は大丈夫と過信せず、日々の食事から肝臓をいたわる意識を持ちましょう。

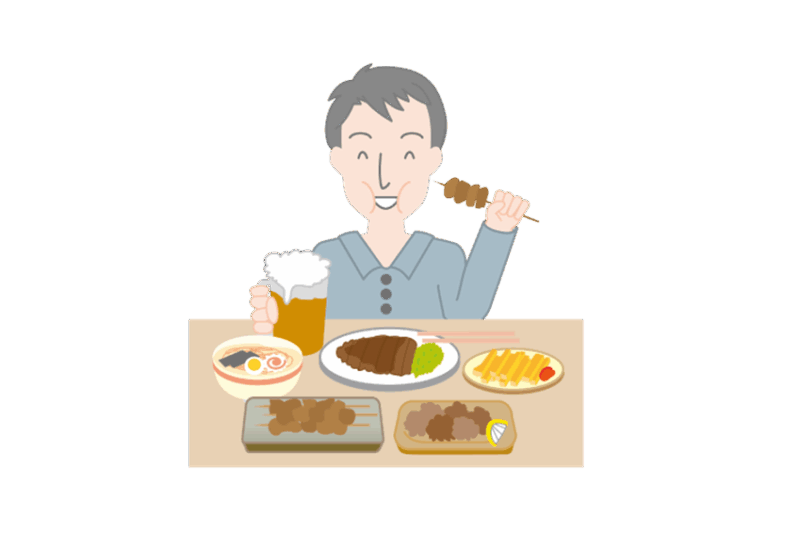

要注意!肝臓に負担をかける食べ物・飲み物

まず、できるだけ避ける、あるいは量を減らすべきものから見ていきましょう。

① 糖質の多いもの(菓子パン、ジュースなど)

果物自体はビタミンも豊富ですが、缶詰やジュースになると話は別です。これらには多量の糖質(果糖ブドウ糖液糖など)が含まれています。また、手軽な菓子パンも糖質と脂質の塊です。摂りすぎた糖質は、肝臓で中性脂肪に変えられ、脂肪肝の直接的な原因となります。

② 脂質の多いもの(揚げ物、ラーメンなど)

唐揚げや天ぷら、コロッケ、焼き肉、バターたっぷりの洋菓子、ラーメンのスープなどは、脂質が非常に多い食事です。過剰な脂質は肝臓での処理能力を超え、そのまま脂肪として蓄積し、肝機能を低下させます。揚げ物は週に1〜2回にするなど、頻度を決めるのがおすすめです。

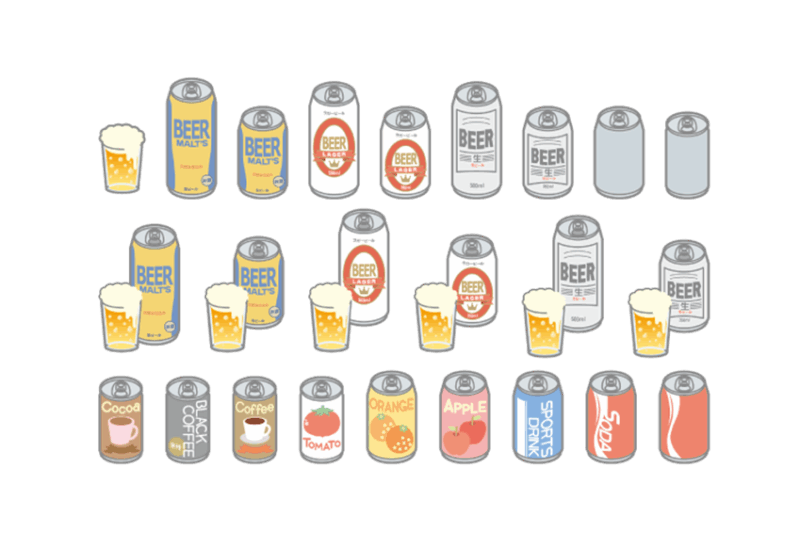

③ アルコールと清涼飲料水

アルコールの分解は、肝臓の大きな仕事です。過度な飲酒が続けば、肝臓は疲弊し、アルコール性肝障害を引き起こします。また、口当たりの良い清涼飲料水や加糖のコーヒーも、糖質の過剰摂取につながります。

【コラム:適正な飲酒量を知ろう】

厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は、1日平均純アルコールにして約20g(女性)、約25g(男性)です。お酒の種類ごとの目安を覚えておきましょう。

- ビール(5%): 中瓶1本 (500ml)

- 日本酒: 1合 (180ml)

- 缶チューハイ(7%): 1缶 (350ml)

- ワイン: グラス2杯弱 (200ml)

- ウイスキー: ダブル1杯 (60ml)

④ ウイルス性肝炎のリスクがあるもの(加熱不十分な肉など)

脂肪肝とは別の視点ですが、E型肝炎のリスクも知っておくべきです。豚やイノシシ、シカのレバーや肉を生で食べたり、加熱が不十分だったりすると、E型肝炎ウイルスに感染する可能性があります。お肉を食べる際は、中心部までしっかりと火を通しましょう。

積極的に摂りたい!肝臓の働きを助ける食べ物・飲み物

次に、肝臓をいたわるために日々の食事に取り入れたい栄養素と食材をご紹介します。

良質なタンパク質(魚、大豆製品、赤身肉など)

ダメージを受けた肝細胞が再生・修復するためには、タンパク質が不可欠です。豆腐やアジやサバなどの青魚、赤身肉などからバランス良く摂取しましょう。

ビタミン・ミネラル・食物繊維(野菜、きのこ、海藻など)

抗酸化作用のあるビタミンは、肝臓の解毒作用で発生する活性酸素から細胞を守ります。また、食物繊維は脂肪の吸収を穏やかにする働きがあります。

肝機能サポート成分

・タウリン: 胆汁の分泌を促し、肝臓の働きを助けます。(イカ、タコ、貝類など)

・オルニチン: 肝臓の解毒作用を助けるアミノ酸の一種です。(しじみなど)

・コーヒー: 1日3杯程度のコーヒーは肝臓の炎症を抑え、肝機能の改善に役立つという研究報告があります。(※砂糖・ミルクの入れ過ぎには注意)

今日から実践!肝臓いたわり簡単レシピ

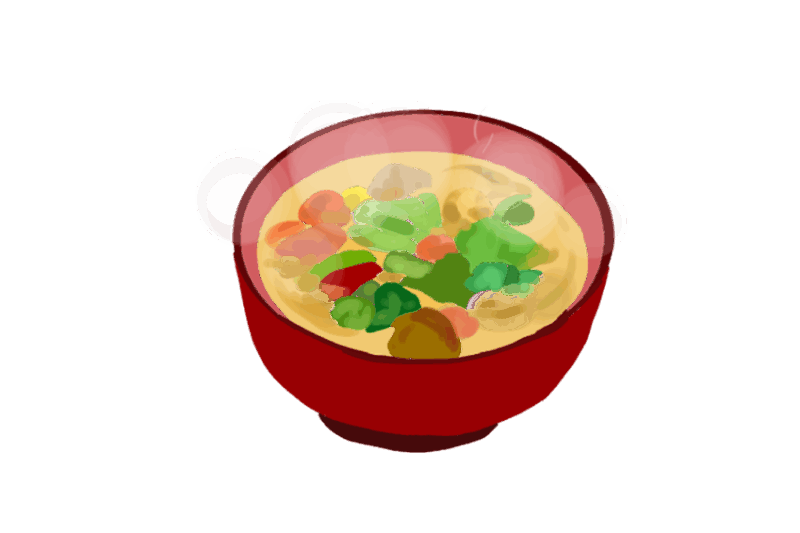

「バランスの良い食事」と言われても難しい…という方におすすめなのが「具沢山の味噌汁」です。

しじみ、豆腐(タンパク質)、わかめ(ミネラル)、きのこ(食物繊維)、旬の野菜(ビタミン)などをたっぷり入れれば、一杯で肝臓が喜ぶ栄養素を手軽に摂ることができます。

5. 食事だけじゃない!肝臓を守る生活習慣

質の良い睡眠を心がける

肝臓は、私たちが寝ている間にダメージを修復し、再生します。夜更かしを避け、十分な睡眠時間を確保しましょう。

ストレスを上手に発散する

過度なストレスは、自律神経の乱れを通じて血流を悪化させ、肝臓の働きにも影響を与えます。適度な運動や趣味の時間で、心身をリラックスさせることが大切です。

定期的な検査で肝臓の健康を守りましょう

肝臓の健康は、特定のサプリメントなどに頼るのではなく、日々の食事や生活習慣の積み重ねによって築かれます。まずは、今回ご紹介した「避けるべき食べ物」を少し減らし、「摂るべき食べ物」を一つプラスすることから始めてみませんか?

そして何より大切なのは、定期的に健康診断を受け、ご自身の肝臓の状態を把握しておくことです。もし可能なら、血液検査に加えて、腹部超音波検査も定期的に受けておくのが良いでしょう。当院では、肝臓の状態をちゃんと把握するために、血液検査に加えて腹部超音波検査を行うことを基本としております。

健康診断の結果で気になる数値があった方、食生活に不安がある方は、決して自己判断せず、お気軽に当院までご相談ください。肝臓病専門医の立場から、あなたの健康をサポートいたします。

- 院長

- 斉藤 雅也

- 診療内容

- 内科・消化器科

- 住所

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3(駐車場18台あり)

(旧:森岡内科医院) - 電話

- 078-967-0019

- 携帯

- 080-7097-5109

- 電車

- JR山陽本線「魚住駅」から車で約9分

JR山陽本線「大久保駅」から神姫バス天郷停留所(約11分)下車、徒歩5分 - 車

- 第二神明道路大久保インターから約1分

- 駐車場

- 駐車場18台完備!