- 9月 18, 2025

- 10月 6, 2025

【肝臓病専門医監修】γ-GTPの基準値は?高いと言われたらどうする?

アルコール以外の原因と改善策を解説

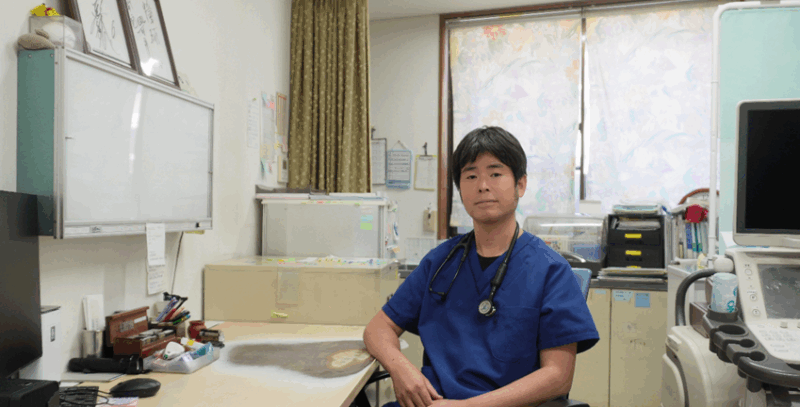

さいとう内科クリニック院長の斉藤です。

健康診断の結果を見て、「γ-GTP(ガンマ・ジーティーピー)が高めですね」と指摘され、不安に感じている方はいませんか?

「γ-GTPは、お酒を飲む人が高くなる数値」というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。アルコールを全く飲まない方でも、この数値が上昇することは珍しくないのです。

今回は、γ-GTPとは一体何なのか、数値が高くなる様々な原因、そして今日から始められる改善策について、専門医の立場からお伝えします。

そもそも「γ-GTP」とは?基準値を知ろう

γ-GTPは、肝臓の解毒作用に関わる「酵素」の一種です。主に肝臓や胆管の細胞に存在し、体にとって不要なものを分解・排出する過程で重要な役割を担っています。

何らかの原因で肝臓や胆管の細胞がダメージを受けると、このγ-GTPが血液中に漏れ出してきます。つまり、血液検査でのγ-GTP値の高さは、肝臓や胆管がSOSサインを出している状態を示唆しているのです。

基準値と注意すべき数値の目安

健康診断におけるγ-GTPの基準値は、一般的に「50 U/L 以下」とされています。さらに、数値のレベルによって以下のような状態が疑われることがあります。

- 100 U/L 以上: アルコール性の肝障害や、脂肪肝が進行している可能性があります。

- 200 U/L 以上: 胆石や腫瘍などで胆道が詰まっている(胆汁うっ滞)可能性も考えられます。

γ-GTPが高くなる主な原因は?

健康診断で数値の高さを指摘されたら、まずはその原因を探ることが大切です。ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、以下の項目をチェックしてみましょう。

① アルコールの摂取

最もよく知られている原因です。アルコールは肝臓で分解される際に「アセトアルデヒド」という有毒な物質を発生させ、肝細胞を直接傷つけます。また、アルコール自体が肝臓に働きかけてγ-GTPを過剰に作らせる作用(酵素誘導)もあります。日常的に飲酒される方で数値が高い場合、まずはお酒の量を見直す必要があります。

② 脂肪肝(アルコール以外)

お酒を飲まない方でγ-GTPが高い場合、最も多い原因が「脂肪肝」です。特に、ご飯やパン、麺類などの炭水化物や、甘いお菓子・ジュースなどの糖質を摂りすぎると、使い切れなかったエネルギーが中性脂肪として肝臓に蓄積されます。この蓄積した脂肪が、肝細胞をチクチクと攻撃し始めることで細胞が壊れ、γ-GTPが上昇するのです。

③ 薬の影響(薬剤性肝障害)

病院で処方される薬のほか、市販の風邪薬やサプリメント、漢方薬などが原因で肝臓に負担がかかり、数値が上昇することがあります。特に、抗てんかん薬、抗精神病薬、ステロイド、抗真菌薬などを長期間服用している場合は注意が必要です。

④ 胆道系の病気(胆石など)

γ-GTPは胆管の細胞に多く含まれるため、胆石などで胆汁の流れが塞き止められると、数値が顕著に上昇します。胆石は、40代以降の女性、肥満気味の方、多産の方に多い傾向があります(4Fと呼ばれます)。また、食事を抜く習慣がある方も胆汁の流れが滞りやすくなるため、注意が必要です。1日1食しか食べないという方がおられますが、γ-GTP上昇に気を付けましょう。

⑤ ウイルス性肝炎・自己免疫性肝炎

B型肝炎やC型肝炎ウイルスに感染していると、慢性的な肝臓の炎症により数値が高くなります。また、免疫機能の異常により自身の肝細胞や胆管内膜を攻撃してしまう自己免疫性の肝疾患が原因の場合もあります。

医師はどう見る?AST・ALTとの関係性

私たちは、γ-GTPの数値だけで肝臓の状態を判断することはありません。必ず「AST(GOT)」と「ALT(GPT)」という他の肝機能の数値と合わせて、総合的に評価します。

- ALT (GPT): ほとんどが肝臓にのみ存在する酵素。ALTが高い場合、肝臓の細胞が壊れている可能性が非常に高いです。

- AST (GOT): 肝臓だけでなく、心臓の筋肉や骨格筋などにも存在する酵素です。

この3つの数値のバランスを見ることで、原因をある程度推測することができます。

- γ-GTPとASTが優位に高い(AST>ALT): アルコール性の肝障害が強く疑われます。

- ALTが優位に高い(ALT>AST): 脂肪肝やウイルス性肝炎などが疑われます。

- γ-GTPだけが高い: 飲酒初期の影響や、薬剤性肝障害、症状の出ていない胆道系の病気が隠れている可能性があります。

【新幹線で例えると…】

ASTやALTは、肝臓の炎症の「現在のスピード」を示します。数値が高いほど、肝硬変という終着駅に向かうスピードが速いことを意味します。しかし、それだけでは「今どの駅にいるのか(どのくらいダメージが蓄積しているか)」は分かりません。肝臓の本当の状態を知るためには、さらに詳しい検査が必要です。

高い数値を下げるには?今日からできる5つの改善策

指摘された数値を改善するために、今日からできる具体的なアクションプランをご紹介します。

1. まずは医療機関で原因を特定する

最も重要なことです。「どうせお酒のせいだろう」と自己判断せず、まずは消化器内科を受診しましょう。ウイルス性肝炎など、抗ウイルス薬が必要な病気が隠れている可能性もあります。

2. アルコールは「適量」を守る

厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は、1日平均純アルコールで約20g(女性)、約25g(男性)です。これはおおよそビール中瓶1本、日本酒1合、7%缶チューハイ1本(350ml)に相当します。週に2日以上の休肝日を設けることも非常に有効です。

3. 肥満の方は「体重の5~7%」の減量を目指す

脂肪肝が原因の場合、体重を少し減らすだけで数値は劇的に改善します。例えば体重70kgの方なら、まずは3.5kg〜5kgの減量が目標です。無理な断食ではなく、食事の見直しと運動から始めましょう。

4. 食生活を見直す

- 糖質を減らす: 甘いお菓子やジュース、果物、白米・パン・麺類の食べ過ぎを控える。

- 良質な脂質を摂る: コレステロールを減らす働きのあるEPA・DHAが豊富な青魚(サバ、イワシなど)を積極的に食べましょう。

- 食物繊維を摂る: 野菜やきのこ、海藻類をしっかり食べ、脂肪の吸収を穏やかにしましょう。

5. 睡眠の質を高め、ストレスを管理する

肝臓は、私たちが眠っている間にダメージを修復します。質の良い睡眠を心がけましょう。横になっている姿勢では、立ったり座ったりしている姿勢よりも、肝臓にいく血流が1.5倍増加するため、横になっている姿勢のときに、肝臓の再生が得られます。また、過度なストレスは「ストレス食い」につながり、肝臓に負担をかける原因になります。リラックスできる時間を作りましょう。

γ-GTPは、あなたの肝臓からの大切なメッセージ

γ-GTPの数値は、症状の出にくい肝臓が私たちに送ってくれる、数少ない貴重なメッセージです。

「たかが数値」と無視せず、生活習慣を見直す良い機会と捉えましょう。

健康診断の結果で異常を指摘された方、ご自身の肝臓の状態が気になる方は、どうか一人で悩まず、お気軽に当院にご相談ください。血液検査や腹部超音波検査などで原因をしっかりと突き止め、あなたの健康を責任を持ってサポートいたします。

- 院長

- 斉藤 雅也

- 診療内容

- 内科・消化器科

- 住所

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3(駐車場18台あり)

(旧:森岡内科医院) - 電話

- 078-967-0019

- 携帯

- 080-7097-5109

- 電車

- JR山陽本線「魚住駅」から車で約9分

JR山陽本線「大久保駅」から神姫バス天郷停留所(約11分)下車、徒歩5分 - 車

- 第二神明道路大久保インターから約1分

- 駐車場

- 駐車場18台完備!