- 7月 15, 2025

- 10月 6, 2025

パーキンソン病と診断された方・ご家族の方へ – 最新治療で拓く、希望あるこれからの歩み

みなさま、こんにちは。神戸市西区のさいとう内科クリニックです。

「手がふるえる」

「動きが遅くなった」

「歩き出しの一歩が出にくい」

こうした症状で当院を受診され、パーキンソン病の可能性をお伝えすると、多くの方が強い不安を口にされます。現在、日本には約20万人の患者さんがいるとされ、高齢化とともにその数は世界的に増加し「パーキンソンパンデミック」とも呼ばれるほど、誰にとっても身近な病気の一つです。

かつては「10年後には寝たきりになる」と言われた時代もありましたが、それはもう過去の話です。治療法が劇的に進歩した現在、早期から適切な治療を始め、長く病気と付き合っていくことで、多くの方が自分らしい生活を長く続けることが可能になっています。

このブログでは、パーキンソン病の正しい知識と、希望を持って病気と向き合うための最新の治療、そして私たち「かかりつけ医」の役割についてお伝えします。

パーキンソン病はなぜ起こるのか?

私たちの脳は、運動の指令を出す「司令塔」と、その動きを滑らかに「調節」する部署に分かれています。パーキンソン病は、この「調節」を担う脳の奥の「中脳」という部分にある黒質(こくしつ)の神経細胞が、少しずつ減少することで起こります。

この神経細胞は、動きの調節に不可欠な「ドパミン」という神経伝達物質を作っています。ドパミンが不足すると、脳からの指令がうまく筋肉に伝わらず、パーキンソン病特有の症状が現れるのです。

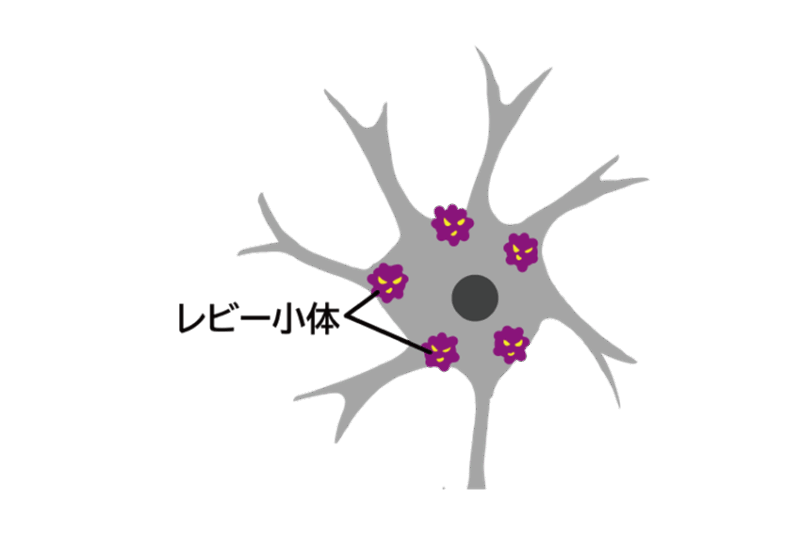

神経細胞が減少する原因は、細胞内に「アルファシヌクレイン」というタンパク質が凝集して「レビー小体」というかたまりを作ることだと分かっていますが、なぜそれが起こるのか、根本的な原因はまだ研究が続いています。

「ふるえ」の症状:パーキンソン病と「本態性振戦」の違い

「手がふるえる」という症状で受診される方は非常に多いですが、ふるえには種類があります。

| パーキンソン病 | 本態性振戦(ほんたいせいしんせん) | |

| ふるえる場面 | じっとしている時(安静時振戦)(例:テレビを見ている、歩いている時) | 字を書く、コップを持つ時(動作時振戦) |

| ふるえ方 | 片方の手から始まることが多い 指で丸薬を丸めるような動き(丸薬丸め運動) | 両方の手が多い |

| 他の症状 | あり(動きが遅い、筋肉がこわばる等) | なし(ふるえのみ) |

| アルコール | 影響は少ない | 少量の飲酒で一時的に改善することがある(※治療にはならず、推奨されません) |

このように、ふるえ方には大きな違いがあります。自己判断せず、専門家による正しい診断が重要です。

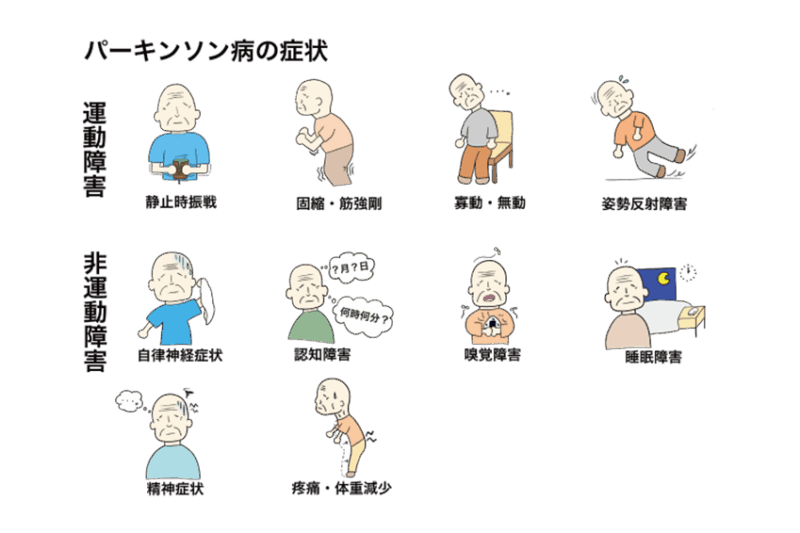

パーキンソン病の主な症状とは?

症状は「運動症状」と「非運動症状」に大別されます。

【運動症状(四大症状)】

- 振戦(しんせん):上記のような安静時のふるえ。

- 動作緩慢(どうさかんまん):動きが遅く、小さくなる。表情が乏しくなったり(仮面様顔貌)、字が小さくなったり(小字症)します。

- 筋強剛(きんきょうごう):筋肉がこわばり、他者が手足を動かそうとするとカクカクとした抵抗を感じます。

- 姿勢保持障害(しせいほじしょうがい):体のバランスが取りにくく、転びやすくなる。これは病気が始まって数年経ってから現れるのが特徴で、もし初期から転倒が多い場合は、他のパーキンソン症候群の可能性も考えます。

【非運動症状】

ドパミンだけでなく、他の神経も影響を受けるため、多彩な症状が現れます。

- 自律神経症状:便秘(最も多く約8割の方にみられます)、頻尿、立ちくらみ(起立性低血圧)、発汗異常など。

- 精神症状:うつ、不安、無気力(アパシー)。

- その他:嗅覚の低下、睡眠障害(夢に合わせて叫んだり暴れたりするレム睡眠行動障害など)、疲労感。

パーキンソン病は、単に動きの病気ではなく、全身に影響が及ぶ病気であることを理解することが大切です。

病気の進行と、希望ある最新の治療法

パーキンソン病はゆっくり進行しますが、その経過は「ホーン・ヤールの重症度分類」という5段階の指標で客観的に評価されます(Ⅰ度:片側のみ → Ⅲ度:バランスが悪くなる → Ⅴ度:車椅子生活)。

治療の目的は、この進行をできる限り穏やかにし、生活の質(QOL)を長く保つことです。

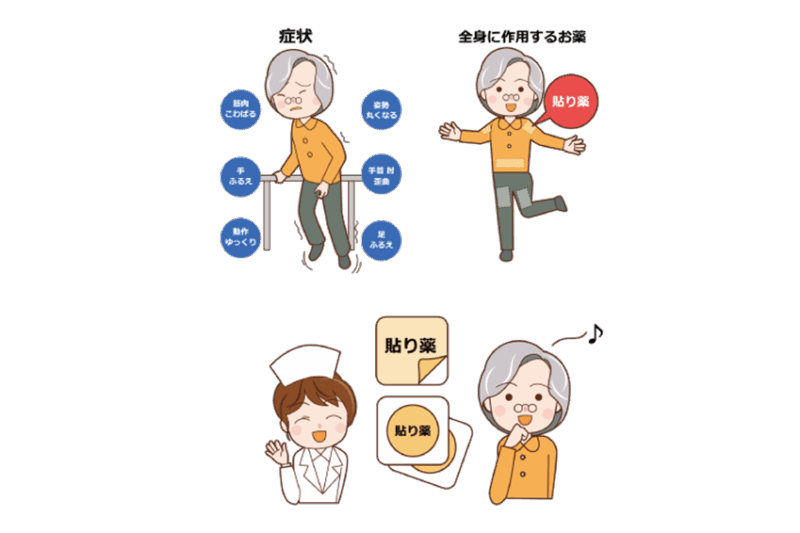

① 薬物療法

治療の基本は、不足したドパミンを補う薬物療法です。最も強力なのは「L-ドパ(レボドパ)」という薬で、多くの方の症状を劇的に改善します。その他にも、ドパミンの働きを助ける様々な種類の薬(ドパミンアゴニスト、MAO-B阻害薬など)があり、年齢や症状に合わせて使い分けたり、組み合わせたりします。

ただし、L-ドパを長く使っていると、薬が効いたり切れたりする「ウェアリングオフ現象」などが起こりえます。

② デバイス補助療法(DAT)

薬だけでは症状のコントロールが難しくなった進行期の方には、新しい選択肢があります。

- 脳深部刺激療法(DBS):脳に電極を植え込み、電気刺激で症状をコントロールする手術です。

- 経腸・皮下投与ポンプ療法:お腹からチューブを入れたり、皮下にポンプを付けたりして、24時間持続的に薬を投与し、症状の波を安定させる治療です。

- MRガイド下集束超音波治療(FUS):頭を切らずに、超音波でふるえの原因となる部位を治療します。

③ リハビリテーション

薬物療法と並行して、運動療法やリハビリを行うことが極めて重要です。「1日8000歩を目安に散歩する」「鏡を見て姿勢を意識する」など、日々の生活の中での工夫が、体の機能を維持し、病気の進行を遅らせます。

当院では、薬物療法のきめ細やかな調整はもちろん、こうした最新治療やリハビリについて、専門医療機関と連携し、患者様にとって最善の道筋を一緒に考えます。

「パーキンソン病は遺伝しますか?」という質問をよく受けますが、ほとんどの場合は遺伝しませんのでご安心ください。

また、病気が進行すると認知機能が低下することもありますが、これはパーキンソン病のレビー小体が、認知症(特にレビー小体型認知症)の原因にもなるためです。私自身、大学院時代に鳥取大学で神経病理学を学んだ経験から、この二つの病気の深い関連性を理解し、総合的な視点で診療にあたることを信条としています。

パーキンソン病は、長い時間をかけて付き合っていく病気です。だからこそ、信頼できる「かかりつけ医」とのパートナーシップが何よりも大切になります。不安なこと、分からないこと、生活の中での困りごと、何でもお話しください。皆さまが希望を持って、自分らしい一歩を踏み出し続けられるよう、全力でサポートさせていただきます。

- 院長

- 斉藤 雅也

- 診療内容

- 内科・消化器科

- 住所

- 〒651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3(駐車場18台あり)

(旧:森岡内科医院) - 電話

- 078-967-0019

- 携帯

- 080-7097-5109

- 電車

- JR山陽本線「魚住駅」から車で約9分

JR山陽本線「大久保駅」から神姫バス天郷停留所(約11分)下車、徒歩5分 - 車

- 第二神明道路大久保インターから約1分

- 駐車場

- 駐車場18台完備!